木内菜穂子

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

2025年度に活用できる新築住宅の補助金について解説します。新築住宅を取得する際に補助金が利用できると費用を軽減できますが、補助を受けるには、省エネ基準に適合していることが条件となります。

新築住宅を取得する際に、国や自治体からの補助金が利用できると費用負担を軽減できます。住宅取得には高額な費用がかかるため、利用できる補助金はもれなく活用したいものです。

2025年度から全面施行される建築物省エネ法が補助金・制度に与える影響は? 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)が改正され、令和7年(2025年)4月1日から、住宅を新築したり大幅な改修をしたりする場合、すべての住宅が省エネ基準を満たすことが義務付けられることになりました。これに伴い、補助金や制度の要件に省エネ基準が設けられることになります。

現在、世界規模で気候変動問題の解決に動いており、日本を含む120以上の国と地域が地球温暖化対策のパリ協定に合意しています。日本政府も「2050年までにカーボンニュートラルを目指す」と明言しました。カーボンニュートラルとは、エネルギー庁により定義されている「温室効果ガスの排出を全体としてゼロとなっている」状態のことです。

2025年度の新築住宅への補助金 2024年12月1日現在、2025年度の新築住宅に対する補助金については確定していません。しかし、建築物省エネ法の改正により、省エネ住宅であることが補助金の要件になると考えられます。

「ZEH補助金」や「子育てエコホーム支援事業」、「地方公共団体等の独自の補助金」の見通しについて確認していきましょう。

ZEH補助金 ZEH補助金については現時点において未確定ですが、戸建住宅ZEH化等支援事業は例年通り行われると予想されます。というのも、環境省の令和7年度(2025年度)エネルギー対策特別会計概算要求において、引き続き2025年度の予算を要求しているためです。

2025年度の補助金額 令和7年度(2025年度)エネルギー対策特別会計概算要求によると、2025年度のZEH補助金の要求は下表の通りです。

補助金額は、ZEH戸建住宅で1戸あたり55万円、ZEH+戸建住宅で90万円です。なお、ZEH+戸建住宅の2024年度の補助金額は100万円なので、概算要求通りだと10万円下がる見込みです。

ZEHとは ZEH(net Zero Energy House)は、「エネルギー収支をゼロ以下にする家」という意味で、家庭で消費するエネルギーと、太陽光発電などの再生可能エネルギーのバランスをとり、1年間の消費エネルギーの量を実質的にゼロ以下にする家のことをいいます。

子育てエコホーム支援事業 子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格をはじめとした物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯に対し、省エネ投資を後押しする制度です。高性能な省エネ住宅の新築や改修などを行う世帯に対し、補助金や税制優遇などを行います。

子育てエコホーム支援事業は、子育て世代や若者夫婦世帯への住宅取得支援と共に、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業のひとつです。しかし、政府の補正予算の中で組まれている制度のため、2025年も継続されるかは未定です。

2024年度は補助金申請額が予算の上限に達すると、交付申請の受付が終了する予定です。11月末時点で、新築住宅は予算に対して80%を超える補助金申請がなされています 。

地方公共団体等の独自の補助金 省エネ住宅の新規取得・改築などにおける補助金は、地方公共団体でも独自に取組が行われています。お住まいの自治体にどのような補助金があるのかは、公式サイト等で確認しましょう。

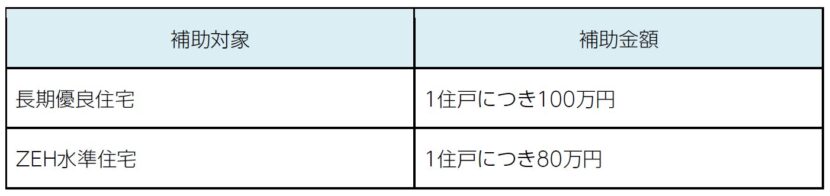

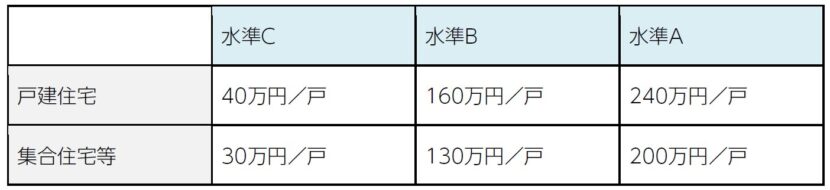

東京都 東京都は、高い省エネ性能を持つ住宅の普及を図るため、令和元年度から「東京ゼロエミ住宅」に適合する住宅を新築した方に対し、費用の一部を助成する事業を行っています。

参照:助成制度|東京ゼロエミ住宅

静岡県 静岡県では、「令和6年度 省エネ住宅新築等補助制度」が実施されています(申込受付終了)。脱炭素社会の実現に向け、省エネ性能が高い住宅の新築・購入に対して40万円が補助されます。

補助を受けられるのは、以下のすべての条件を満たす場合です。

一戸建ての住宅 県内中小工務店が施工 ZEH水準の省エネ性能 「子育てエコホーム支援事業」の対象外世帯

しずおか優良木材等を4立方メートル以上使用した場合は、使用割合や使用量に応じて補助金が加算されます。

新築住宅への省エネ型設備の補助金 新築住宅の取得時、省エネ型の給湯器や太陽光発電などの設備を設置した場合に、受けられる補助金があります。

給湯器 子育てエコホーム支援事業を含む住宅省エネ2024キャンペーンの中に、給湯省エネ事業があります。導入する高効率給湯器に応じて、一定金額が補助されますが、2025年は継続されるかは未定です。

参照:事業概要|給湯省エネ2024事業【公式】

太陽光発電 以前より、東京都と京都府では条例により一般の新築住宅太陽光発電が義務化されており、太陽光パネル設置などの助成を行っています。お住いの自治体でも行われている補助がないか、確認してみましょう。

東京都 東京都では2030年までに「カーボンハーフ(都内の温室効果ガスを50%削減)」を目標としており、それに伴い2025年4月から、ハウスメーカーや工務店などが供給する新築住宅は、太陽光発電の設置が義務化されます。

京都府 京都府では、2050年温室効果ガス排出量実質ゼロを目指し、建築物への太陽光発電の普及拡大に取り組んでいます。京都府では、再生可能エネルギーの利用を促進するための条例を制定しており、2022年4月からは延べ床面積300平米以上の住宅やビルを建てる際には、省エネ設備を設置することが義務化されました。

2025年度の住宅ローン【フラット35】 近年、住宅ローンや住宅ローン減税などの適用要件でも、省エネ基準が求められるようになっています。住宅ローンのフラット35では、2023年4月から省エネ機能の高い住宅の取得を推進しており、借入対象となる住宅に省エネ基準が求められるようになりました。

申込時の年齢が満70歳未満である(親子リレー返済の場合は、満70歳以上方も可) 日本国籍があるか永住許可を受けている又は特別永住者である

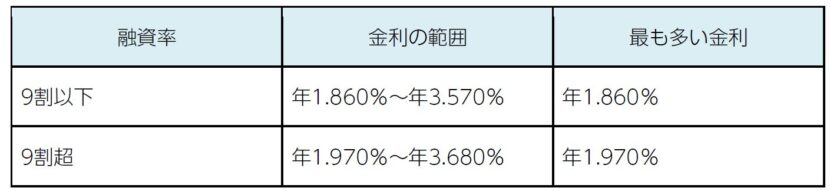

フラット35の金利 フラット35は、住宅金融支援機構と全国300以上の金融機関が提携して取り扱っている、全期間固定金利型の住宅ローンです。

参照:最新の金利情報:長期固定住宅ローン【フラット35】

適用金利は、融資率が9割以下の場合は年1.860%が最も多く、9割超の場合は年1.970%が最も多いです。

省エネ機能の高い住宅はフラット35Sが適用 フラット35Sとは、フラット35の技術基準に加え、省エネルギー性・耐震性などを備えたより高い品質の住宅を取得する場合に、フラット35の借入金利を一定期間引き下げる制度です。フラット35S(ZEH)の基準についての適合証明書を取得し、金融機関に提出するとフラット35S(ZEH)が利用可能です。

参照:【フラット35】S:長期固定金利住宅ローン 【フラット35】

2025年度の新築住宅に利用できる減税制度 2025年度に新築住宅を取得する場合に利用できる減税制度として、要件が大きく変わった住宅ローン減税と、その他の減税制度をご紹介していきます。

住宅ローン減税(住宅ローン控除) 住宅ローン減税は正式には「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローン等を利用してマイホーム(一般住宅)を新築・増改築等した方が、年末の住宅ローン残高に応じて所得税の控除を受けられる制度です。

参考:住宅ローン減税 – 国土交通省

ほかにも、6か月以内に居住していることや、住宅の床面積や所得金額、10年以上のローン期間があるといった要件を満たす必要があります。

その他の減税制度 新築住宅の購入の際に、以下の減税制度が利用できる可能性があります。

登録免許税の軽減 不動産取得税の軽減 固定資産税の軽減 贈与税の非課税措置

認定長期優良住宅の新築の場合は、所得税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税が軽減される特例措置があり、さらに税金が軽減されます。

まとめ 国や自治体では、省エネ住宅の新築・増改築などへの補助を行っていますが、対象になるには、省エネ基準を満たした住宅・設備であることが条件となってきています。国や自治体はもちろんのこと、世界的に地球温暖化が問題視されているため、今後も省エネ住宅の推進が進むものと考えられます。

住宅を取得する際には、利用可能な補助金などを調べたうえで、無理のない新築プランを立てましょう。

SBSマイホームセンターのホームページでは、「住まいに関する補助金・助成金 」 をご確認ください。