木内 菜穂子

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

ゼロエネルギーハウス(ZEH)を建てる際には省エネ設備などを導入する必要があり、高額な費用がかかるのが一般的です。しかし、国や自治体ではZEHについての補助金制度があります。詳しい内容や最近の動向を解説します。

ゼロエネルギーハウス(ZEH)とは、「エネルギー消費量の収支をゼロ以下にする住宅」のことで、家庭で使用するエネルギーと、太陽光発電などを活用して創り出すエネルギーを相殺し、年間に消費するエネルギー量をゼロ以下にする住宅をさします。

お得で快適に住みやすいことから、近年住宅のトレンドとして注目されています。現在、住宅の建築や購入を検討している方の中には、ZEHが気になっている方もいるのではないでしょうか。

しかし、ZEHは一般の住宅と比べて省エネ設備などを導入するコストがかかるため、建築費用が高額になりがちです。そのような場合に活用できるよう、国や自治体ではさまざまな補助金に制度を設けています。

この記事では、ZEHについての補助金や最近の動向などについて詳しく解説していきます。

ゼロエネルギーハウス(ZEH)の最新動向

ゼロエネルギーハウスに対して政府は普及を目指しており、主要ハウスメーカーもZEH標準化の方向で進行中です。そのような背景から、2025年には省エネ基準適合の義務化が、2030年には省エネ基準をZEH水準に引き上げることが見込まれ、省エネの基準を満たすための要件が増えています。

2025年から2030年までに家を建てる場合は、今の省エネ基準を満たす必要があるため、現在のZEH住宅の補助金条件も2025年には変更される可能性が高いと考えられます。

なお、2024年度の「ZEH支援事業」の「ZEH+」では、断熱など性能等級6以上の外皮強化に対して1戸あたり25万円が追加補助される予定です。

ゼロエネルギーハウスに関する補助金・支援制度【2024年最新】

ZEH住宅の補助金や支援制度の仕組みは複雑です。そこで、住宅建設・購入時の費用を抑えられるよう、2024年に利用できる補助金・支援制度の大まかなポイントを確認していきましょう。

ZEH住宅の補助金や支援制度の仕組みは複雑です。そこで、住宅建設・購入時の費用を抑えられるよう、2024年に利用できる補助金・支援制度の大まかなポイントを確認していきましょう。

戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業

戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業は、次の4点を目的とする制度です。

- ・ZEHの更なる普及や高断熱化の推進

- ・既存住宅の省CO2化

- ・2030年までに新築住宅の平均でZEHを実現

- ・2050年のカーボンニュートラル達成

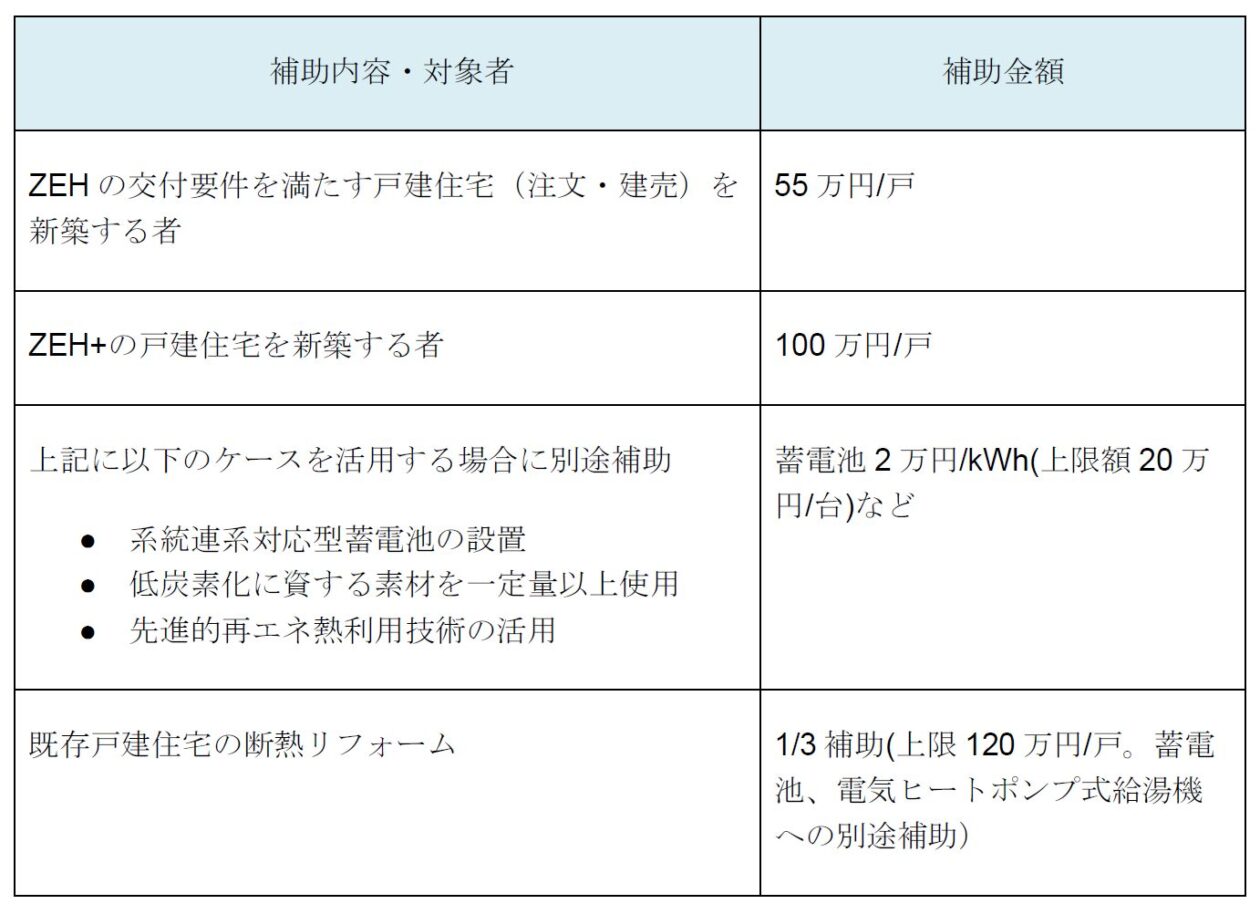

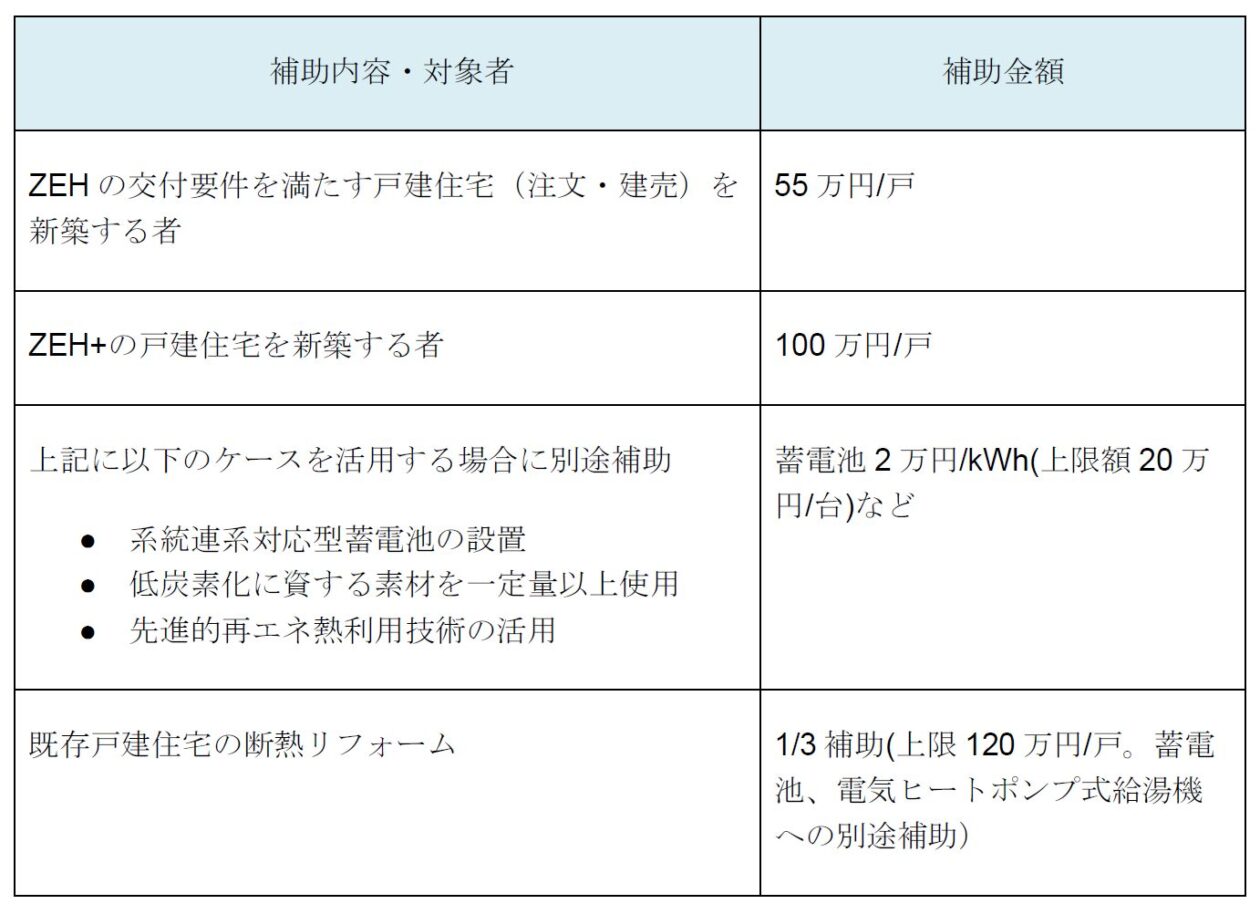

補助内容や対象者、補助金額は以下の通りです。

参考:環境省「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」

次世代ZEH+実証事業

次世代ZEH+実証事業とは、次世代ZEH+を建てる際にかかる費用を支援するための補助金制度のことをいいます。

次世代ZEH+とは、「ZEH+」の要件を満たしていることに加え、次のいずれか1つ以上が取り入れられている住宅のことです。

- ・蓄電システム(定置型)

- ・V2H充電設備(充放電設備)

- ・燃料電池

- ・太陽熱利用温水システム

- ・太陽光発電システム10kW以上

次世代ZEH+は、ZEH+よりもより多くの省エネ関連設備が必要になるため、コストが高くなりがちです。当制度は、経済的な負担を補助金で軽減することを目的としています。

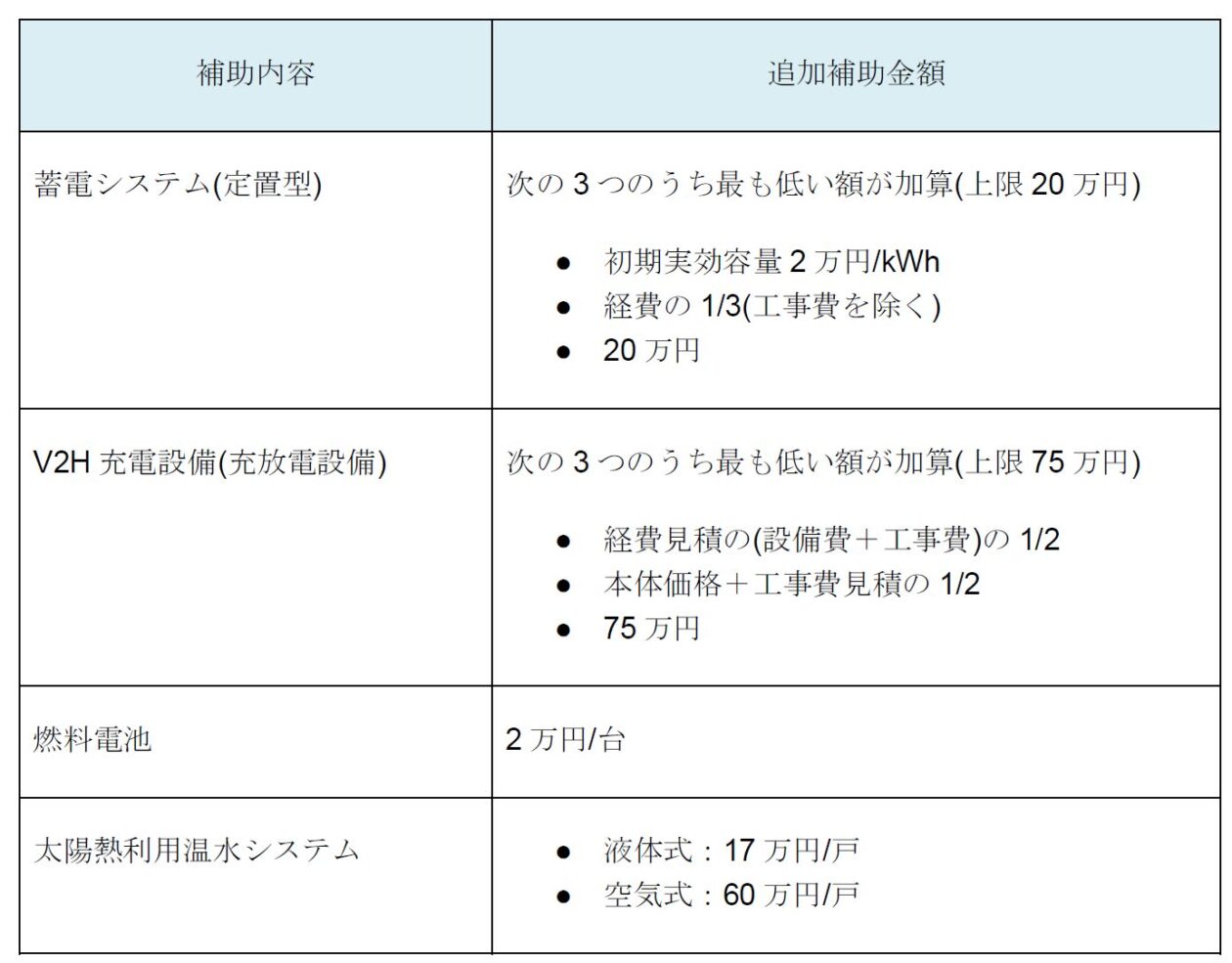

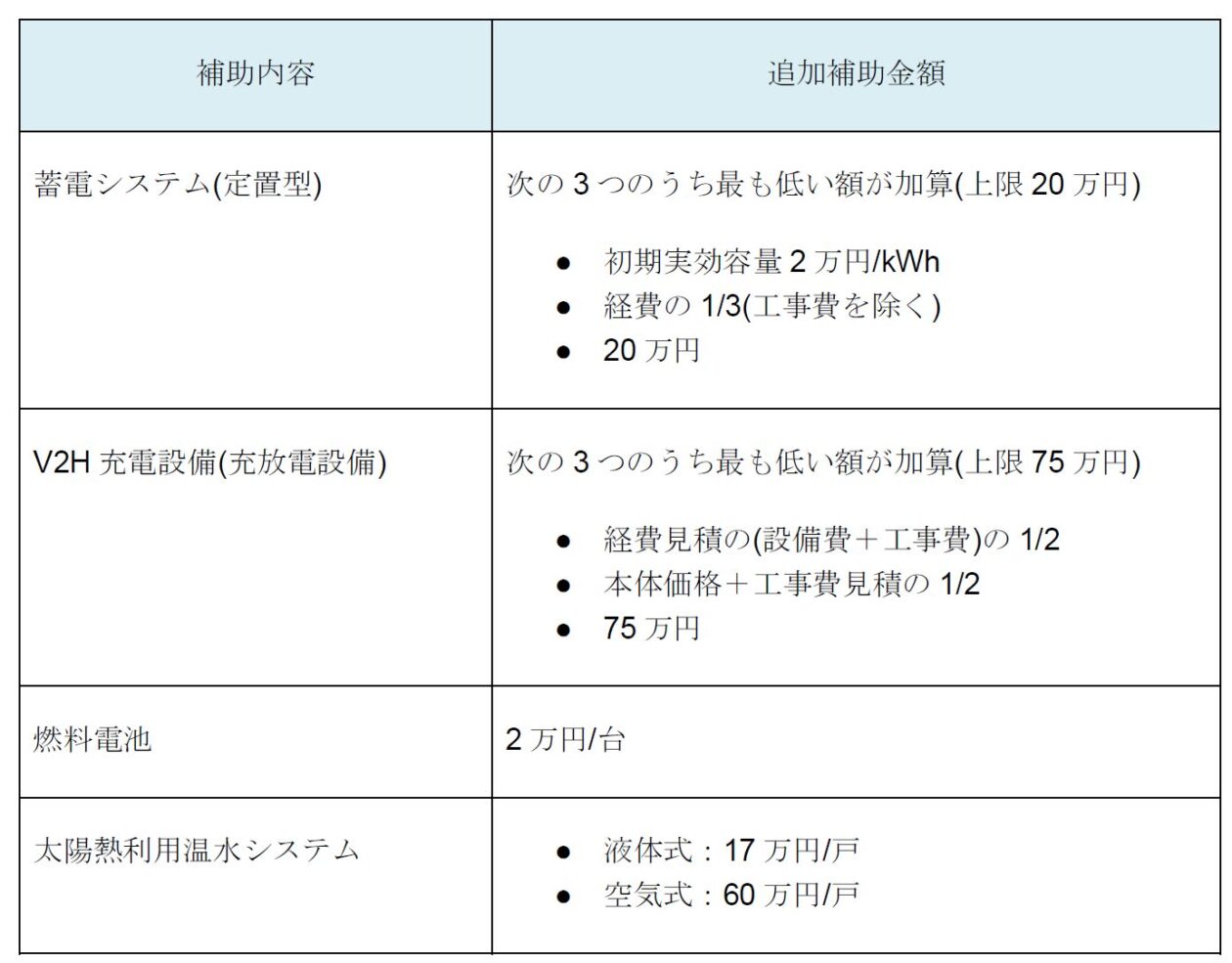

補助金額は、住宅規模や地域に関わらず全国一律で一戸あたり100万円です。さらに、省エネ関連設備を導入すると、以下の補助金が追加されます。

参考:一般社団法人 環境共創イニシアチブ「PDF 2023年の経済産業省と環境省のZEH補助金について」

なお、より多くの省エネ関連施設が導入される住宅には、ZEH+のほかに「次世代HEMS」や「LCCM住宅」もあります。

次世代HEMSは、スマートフォンやパソコンで遠隔管理ができたり、AIが電力使用の傾向などを学習し、自動で家中の家電をコントロールして電力利用の最適化をしてくれたりする住宅です。

LCCM住宅は、建設時をはじめ運用時や廃棄時にも可能な限りの省CO₂に取り組み、太陽光発電などを利用した再生可能エネルギーを創り出すことにより、ライフサイクルを通じてCO₂収支をマイナスにする住宅です。

地域型住宅グリーン化事業

地域型住宅グリーン化事業は、国土交通省から選ばれた地域のグループが建てた省エネや耐久性などに優れた木造住宅(新築・中古)に対し、補助金が交付される制度です。グループは、資材の供給や設計、施工関係など、主に地域の中小工務店で構成されています。

補助金は、建物の発注主ではなくグループに対して支給されます。発注主は、国土交通省に選ばれたグループに所属している建築業者などに依頼することで、間接的な恩恵を受けられる仕組みです。

補助額は最大140万円です。また、補助を利用できる発注者は、以下のいずれかの条件に該当している必要があります。

【子育て世帯】

「令和5年度 地域型住宅グリーン化事業」での対象となったのは、令和5年4月1日時点で18歳未満の子ども(令和6年3月末までに着手する場合は、令和4年4月1日時点で18歳未満の子ども)を有する世帯です。

【若年夫婦世帯】

申請時点で夫婦であり、令和5年4月1日時点で夫婦のいずれかが39歳以下の世帯(令和6年3月末までに着手する場合は、令和44年4月1日時点でいずれかが39歳以下の世帯)です。

なお、地域型住宅グリーン化事業では、土砂災害特別警戒区域は補助の対象外となっています。

参考:地域型住宅グリーン化事業グループ募集要領【令和 5 年度】

子育てエコホーム支援事業

子育てエコホーム支援事業は、子育て世帯や若者夫婦世帯が、当支援事業者として登録しているハウスメーカーと契約し、高い省エネ性能を有する新築住宅を建てたり、省エネリフォームをしたりした場合に、補助金が受けられる制度です。

2024年3月下旬に予約開始となりました。

対象となる子育て世帯は、申請時点において、2005年4月2日以降に産まれた子ども(2024年3月末までに着手する場合は、2004年4月2日以降に産まれた子ども)のいる世帯です。

また、若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦で、いずれかが1983年4月2日以降に産まれた(2024年3月末までに着手する場合は、1982年4月2日以降に産まれた)世帯です。

ZEH水準住宅の場合、新築で最大80万円、リフォームで最大30万円の補助金が受けられます。ただし、ZEHの補助金と併用できない点に注意が必要です。

参考:国土交通省 子育てエコホーム支援事業

住宅ローンの減税や控除

住宅ローンなどを利用してマイホームを新築・取得をした方で、当年中に居住した場合で一定の要件を満たすときは、「住宅借入金等特別控除」を受けられます。

住宅ローンの年末残高(最高5,000万円)の0.7%の金額を、所得税と住民税額の一部から13年間にわたり控除できます。なお、ZEH補助金との併用は可能です。

借入限度額は、住宅の種類により次のように決められています。

参考:国土交通省 住宅ローン減税

贈与税の非課税枠拡張

親や祖父母などから建築費用の贈与を受ける場合、2024年1月1日から2026年12月31日まで、贈与税が最高1,000万円まで非課税になる特例措置があります。

贈与では原則として、1年間に110万円の基礎控除があるため、課税対象になるのはそれを超えた金額からになります。しかし、贈与税の非課税枠拡大措置を利用すれば、最高1,000万円までは税金がかかりません。

省エネ住宅の場合が1,000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円までが非課税です。なお、省エネ住宅とは、省エネルギー性能・耐震性能・バリアフリー性能のうちのいずれかにおいて、一定の基準を満たす住宅です。

参考:税務省「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし

地方自治体独自の補助金・助成金制度

自治体によっては、省エネ住宅を建てる際に独自の補助金制度を設けているところもあります。一例として、静岡県の「令和6年度 省エネ住宅新築等補助制度」について紹介します。

【令和6年度 省エネ住宅新築等補助制度の概要】

高い省エネ性能の住宅の新築・購入の際に、40万円の補助金が受けられます。

補助金が受けられるための条件は以下の通りです。

- ・新築住宅の建築や購入

- ・県内の中小工務店が施工

- ・ZEH水準の省エネ性能を満たす

- ・子育て世帯と若年夫婦世帯を除く世帯

さらに、しずおか有料木材等を使用した場合、最大で30万円がプラスされます。

ZEH住宅は、建築費用は高めになりますが、ランニングコストの削減が可能です。制度によっては併用できるケースもあるため、初期費用の優遇をうまく活用し賢く家づくりをしましょう。

参考:静岡県「令和6年度静岡県省エネ住宅新築等事業費補助金」

ゼロエネルギーハウスのメリット

ゼロエネルギーハウスには、一般の住宅と比べてどのようなメリットがあるのでしょうか。コスト面や健康面、災害時などにおけるメリットを確認していきましょう。

光熱費削減につながる

ゼロエネルギーハウスは高い断熱性と気密性を備えているため、冷暖房の効率が良く、夏は涼しさを、冬は暖かさを保ちやすい点がメリットです。結果として、光熱費の削減効果も期待できます。

また、太陽光パネルといった再生可能エネルギーの運用によっては、太陽光発電で余った電力を電力会社に売電することで、収支がプラスになる可能性もあります。

家の中を快適な温度に保ち、健康リスクも低減できる

ゼロエネルギーハウスの断熱性の高さは、部屋同士の気温差を抑え、家の中を快適な温度に保つことに繋がります。そのため、冬季に生じやすいヒートショックのリスクを減らし、高齢者がいる世帯でも安心して暮らすことができるでしょう。

また、断熱素材は遮音性も高い性質があり、外部からの騒音を低減できるメリットもあります。

災害時にも電力が使用可能

ZEH住宅では、災害時などの非常事態の際に停電になっても、太陽光発電システムなどで発電した電力を日中の電気として利用できます。また、蓄電池も導入してあれば、夜間の電力にも活用可能です。

電力が確保できれば、スマートフォンの充電ができるほか、テレビなどで情報が得られたり、冷蔵庫の中身を冷たいまま保存できるため、災害時でも安心です。

ゼロエネルギーハウスのデメリット

ゼロエネルギーハウスにはさまざまなメリットがあることがわかりましたが、一方で気を付けたいデメリットもあります。コストやメンテナンスなど、注意点についても確認していきましょう。

建築コストが高くなりがち

ゼロエネルギーハウスは、太陽光発電や蓄電池といった省エネ設備などを設置する必要があるため、一般的な住宅よりも初期費用がかかります。そのため、建設費が高額になる傾向があります。

ただし、先ほどご紹介したような補助金をうまく活用すれば、コストダウンも可能です。また、ランニングコストが抑えられるため、長い目で見ると費用削減に効果的です。

定期的なメンテナンスが必要

ゼロエネルギーハウスに導入した省エネ設備を長持ちさせるためには、定期的なメンテナンスを行う必要があります。例えば、太陽光パネルや蓄電池の点検や清掃などです。

省エネ設備を設置する前に、設置後のメンテナンスの頻度や予算などをあらかじめ確認しておきましょう。急な出費に対応できるよう、資金を準備しておくと安心です。

発電量が安定しない可能性がある

太陽光発電システムは、天候や立地条件により発電量が安定しないことがあります。雨や曇りが多かったり日照時間が短かったりすると、十分な発電ができません。

太陽光発電システムが性能を発揮できる条件がそろっているか、事前に確認することが大切です。

ゼロエネルギーハウス(ZEH)の最新動向を知って早めに補助金を申請しよう

ゼロエネルギーハウスを建てる際には省エネ設備などを導入する必要があるため、一般的な住宅よりも高額な建築費用がかかります。しかし、国や自治体が設けている補助金制度を活用すれば、コスト削減に役立ちます。

それぞれ対象となる世帯や設備などがありますので、最新の情報を確認のうえ、補助金の申請など早めに計画を立てることが大切です。

ZEH住宅の補助金や支援制度の仕組みは複雑です。そこで、住宅建設・購入時の費用を抑えられるよう、2024年に利用できる補助金・支援制度の大まかなポイントを確認していきましょう。

ZEH住宅の補助金や支援制度の仕組みは複雑です。そこで、住宅建設・購入時の費用を抑えられるよう、2024年に利用できる補助金・支援制度の大まかなポイントを確認していきましょう。